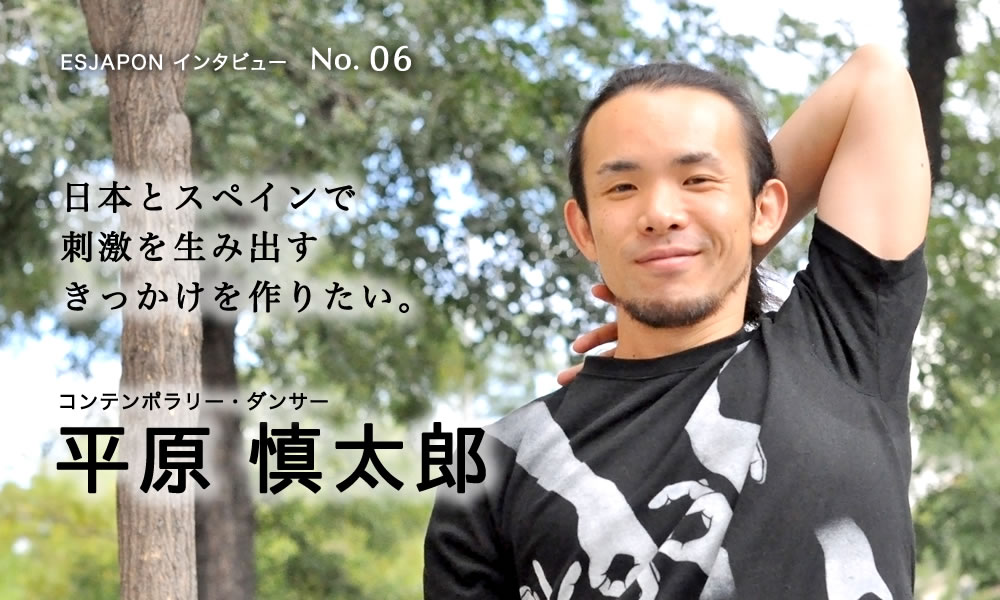

コンテンポラリーダンサー 平原慎太郎

2013年度新進芸術家海外研修制度の研修員として、今年6月までマドリードに滞在していた平原慎太郎氏。同氏は研修終了後、この夏に一度日本に帰国。その後9月に、カルメン・ワーナー氏の監督でマドリードで上演されたProvisional Danzaの「Tell Me」の公演に、ダンサーとして参加する目的でスペインを再訪された。公演準備のためマドリード滞在中の同氏に、スペインでの経験、スペインと日本のコンテンポラリーダンスの違い等について話を聞いた。

ー 平原さんがダンスを始められたきっかけは何ですか。

小学6年生の頃にテレビで見たTRF(1993年から活躍しているダンスを中心とした日本の5人組音楽グループ)ですね。僕にとって「大人の世界」で、ダンスがすごくかっこよく見えました。中学生のときは野球少年でしたが、自分が踊ることに違和感もなく、テレビを見ながら見よう見まねで踊り始めたというのが一番最初ですね。その後に、地元の北海道では冬の間は外で運動ができないので、母が冬にリズム体操みたいなものを始めたので、僕も母についていくことになりました。その教室にバレエのクラスもあって、そこの先生に誘われてバレエを始めました。

ー その後コンテンポラリーダンスに移行したのですね。

毎年夏に札幌でバレエのセミナーが開かれて、フランスのヤン・ヌイッツという世界的な指導者が講師として来るのですが、日本全国からバレエ少年少女たちが集まって1ヶ月程びしっとやるセミナーなんですね。そのセミナーに参加した時に、別のプログラムでコンテンポラリーダンスのクラスもあって、それに参加したのがきっかけです。

ずっとTRFも好きでヒップホップも続けていたので、クラシックバレエとヒップホップの2本のラインの上にさらにコンテンポラリーダンスができて、その3つをずっとやっていました。

ー 現在はダンサー、演出家、振付家として活躍されていますが、毎日お仕事はどのように切り替えていますか。

移動時間に無理矢理切り替えるという感じですね。日本では、大体4時間ごとにひとつの仕事を区切るようにしていて、例えば朝9時から大体12時少し過ぎくらいまでひとつの仕事をして、そこから移動のときに違う頭に切り替えたり、ちょっと電車の中で寝たり…まさに日本の風景ですけれど(笑)、それで次の現場に行って、最後また夜の現場に行って、というのが1日のルーティンですね。

ー やはり仕事によって頭の使い方というのは違うのでしょうね。

そうですね。特に、創作となると日常とはかけ離れた世界に行かなければなりません。日常を引きずりすぎると、うまくいかなかったりします。また、ダンサーとして参加するときは作品と自分のことなので楽なのですが、作り手として人と関わる時はダンサーのことを考えなければいけないので大変ですね。

ー 2013年度新進芸術家海外研修制度の研修員として今年6月までマドリードに滞在されていたそうですが、スペインの生活はいかがでしたか。

言葉にならないくらい最高でした。今までアジアもヨーロッパも含めいろいろな国に行かせてもらっていますが、スペインに関しては別だなという感じます。僕が思うのは、ここでは人の距離感が適度だということですね。現代は、人との距離が離れて、ソーシャルネットワークなどで他人の意見を読み取るような感覚があると思うんです。でもスペインは昔のままだなと感じます。それが人間的で、意外に合理的だと思います。問題がちゃんと解決する、問題が問題になる前に手を下せるという人の距離感が、僕はすごく好きなんです。

人との間隔は、他のヨーロッパの国と比べても近い気がします。マドリードは首都なのに、そう感じるのがとてもおもしろいです。他の国の大都市、例えばドイツのフランクフルトやスウェーデンのストックホルムによく行きますが、少し離れて親切にするという距離感は似ていますね。マドリードの人は、近づけば開けてくれるし、近づかなくても開いているので(笑)、入り込みやすいですね。でも反対に人が出ていくことがあっても何とも思わない、去る者は追わずというところは大人だなと思います。僕は好きだし、自分に合う部分なんでしょうね。

ー スペイン生活から得た、ダンスへのインスピレ-ションなどがあれば教えてください。

ずっとマドリードで活躍されているカルメン・ワーナーという振付家の方がいるのですが、自然にアーティストとして生きている方なんですね。特別なことじゃないようにそのことをする。その姿勢を学びました。生活の上にあるものは、変化も発展もすると思います。包丁や大工の道具など、日常の道具は形がシンプルなものが多いですよね。生活の中にいかに溶け込んでいるかというのが、発展の鍵になると思います。彼女の場合アーティストでいることがすでに日常的に当たり前なので、舞台の上で出来事を起こすのは彼女にとっては生活レベルのことなんです。だからアイディアが新鮮に発展していく。新しい料理をぽんと作るように、変わったことをするのではなくて、ずっとある物事の延長線上に新しいことが待っているという感じです。僕は以前それをどこかで勘違いしていて、人がまったく知らない新しい物を探し出すという視点を持っていたと思います。でも、そうではなく、ずっと続けている日常の中にあるものを少し視点を変えたりすることなのかなと気付きました。

ー スペインでダンスに関わるなかで、日本のコンテンポラリーダンスと違うと感じたところはありましたか。

最近よくそれについて考えています。こっちの人は仕草もとても大きいし、体を動かすことにまったく抵抗がないですよね。公園でどこからか音楽が聞こえてくるとリズムをとる人がいます。それが特別なことではない文化圏です。日本では浸透していないことだなと思います。日本では街の中でツイストを踊っちゃう人はまだ見ないですよね(笑)。つまり、踊りへの距離感の違いというのはあるのかなと思います。体がすっと動く人間が作る作品と、まず思考や哲学といったアイディアがあって、そこに体を置くという文化圏にいる人間の作品。良い悪いではなくて、その違いはおもしろいなと思いますね。

ー 一方で、平原さんが思う日本的な表現とは何ですか。

いくつかあるかと思うのですが、日本人は、例えば静けさ、凛としている状態を表現しますよね。まったく音がない中に鐘をチーンと鳴らして、そのことで静けさを表現する。無常なものを具現化するというのでしょうか。この歳になって、日本はそういうことをずっと考えて文化形成してきた国なのかなと思うことがあります。何かを付け加えるのではなくて、付け加えるとしても些細な点や線だけで、もしくは最初に山積みになっていたものを削って削って最小限のものを残すというようなイメージですね。日本文化には引き算の要素があると思います。

ー 今振付などの仕事をするにあたり、スペイン的、日本的な表現を混ぜて作品を作られているのですか。

そうですね。自分の中のアイディアとしてあるのは、静かな物を表現するために、情報をすごく多くしたり、大きい音を立てたり…(丁度この時、インタビューしている部屋の窓の外からジェット機が飛ぶ音が聞こえる・・・。)ちょうどこういう感じですよね(笑)。この後にシーンとするのかな、と。そういうのを意識しながらやっているのかもしれませんね。

ー マドリードのマタデロ(展示会会場)やレイナ・ソフィア美術館などの展覧会で踊られた経験もあるのですね。

僕は、美術作品と一緒に踊る、少し特別な空間で踊るというのがとても好きです。というのは、舞台は、何もないところに、何か物を置いたり、人が現れたり、そこにどうやって灯りを付けるかというところから物事が始まるんですね。でも、展覧会などの空間はそもそもできあがっていて、その空間特有の力があって、もちろん美術作品の力もありますね。そこに人がいるだけで物語ができてしまうような感じがあります。なので、そこに自分を置いて、委ねていって、何かになるというのが好きなんです。風景に一緒に溶け込むという感じでしょうか。自分が絵や写真の一部になるというか、その一瞬にドラマができる感覚が好きですね。

ー ステージの場合とは、観客との距離感は違いましたか。

そうですね。普通の舞台はどこかフレームを感じることがあるんですね。僕が作品を作っていても、フレームの中でやっているという感覚があります。一方で、展覧会ではフレームがなくなって、観客自身がそのフレームをインタラクティブに作ります。例えば、目の前の1メートルぐらいにフレームがあったり、もし僕に接近されたらそこまで縮まったり、もしくは観客自身もそのフレームに入ったり。「美術作品とダンサーと自分」というひとつのフレームの中にすべて入れてしまう人もいれば、作品は作品で別にあり、「ダンサーと自分」という人も、「作品とダンサー、そして自分」という人もいます。観客の感じ方の枠が外れるのは、特別なことですね。舞台も可能性は無限だと思いますが、どちらかというと美術作品がある場所で踊るほうが興奮することが多いかもしれません。

ー 写真、音楽など他の分野のアーティストとのコラボレーションも盛んに行われていますね。

松村サキという写真家がいるのですが、彼女とは10代の頃からの知り合いで、僕がなんとか彼女をパフォーミングアーツのほうに引きずりこもうとしたんですね。一番最初にやったのは、僕ともうひとりのダンサーが舞台で踊り、その姿を彼女が撮って、その写真を彼女のカメラに繋いだプロジェクターでリアルタイムで映す、というものでした。やり方はシンプルですが、それによって観客が見ている対象を限定します。お客さんは踊っている姿を見ていて、100人いたらその見方は100通りあり、カメラマンの視点もその100通りのうちのひとつです。その視点をプロジェクターに映すとその100通りのひとつを代表することになって、お客さんがその写真を見る時に100通りが1通りになる瞬間がある。そこからまた舞台上のふたりに目を戻す。それが何かコンセプチュアルで、おもしろいかなと思ったのです。こういうアイディアはダンサーだけでは思いつかないですね。

他の仕事もありました。公演の最初からカメラマンが舞台の様子を写真に撮る、というものです。撮った写真を公演の最後に、時系列的に逆の順番で最初まで映す。実はお客さんが会場に入る前の舞台の様子も撮っている。カメラは、作品が始まる前、お客さんが見ていない作品の始まりを見ている、というようなストーリー性のある作品を作ってみました。写真の記録する力、また彼女の持つ構図の力を使って、そういう舞台を試してみました。

また、美術家、音楽家の方とも一緒に仕事をさせていただくこともあります。音楽家とのコラボレーションについては、音楽はダンスと密接な関係にあるので、一番しっくりくる存在ではあります。ただ、一緒に仕事をしている時間が「コラボレーション」という訳ではないので、駆け引きや摩擦が生じるような仕事を目指しています。

ー 「音楽とのコラボレーション」というと、ダンスと音楽が対等な関係にあるのでしょうか。

そうですね。「風景の中に僕らがいる」というのは居易い状態ですが、その風景と共にいる感覚は若干薄れるんですね。コラボレーションは、おっしゃった通り対峙している感じです。別々の領域にいる者同士が向かい合っていて、どういうふうに手と手を取るか、どうやって青と黄色の領域が混ざって緑になった部分に行くか、だと思います。その方法を見つけるために領域同士をぶつける作業が必要になるのかなと思います。

昔コントラバスとコラボレーションしたことがありますが、演奏してもらっている時には僕は踊らないんです。暗転して、幕が開くと、僕が無音で踊ります。また暗転してコントラバスの演奏が始まるんです。そして明るくなってからまた僕が踊ります。このように、音とイメージのずれの中でひとつになっていく方法を模索するというコンセプトでやってみました。僕はすごく好きでしたね。短い時間のパフォーマンスでしたが、もっと長くやりたかったと思いました。簡単に共存してしまわないというのが、音楽家とのコラボレーションのやり方かなと思います。

ー 2011年にKIMDC(コリア・インターナショナルモダンダンス・コンペティション)で、最優秀振付賞[Best Choreography Award]を受賞されたそうですが、受賞の経緯を教えてください。

まず、自分がすごくいいと思っている柿崎麻莉子さんというダンサーに振付する機会がほしくて、また僕自身も振付家としてひとつキャリアがほしいと思っていたところでした。その時にちょうどKIMDCの話が舞い込んできたんですね。彼女は才能溢れる優れたダンサーで、KIMDCでは、ダンサーである彼女への評価として金賞(グランプリの次の賞)を受賞して、さらに最優秀振付家賞も頂くことができました。

ー 今までに関わってきた仕事の中で、特に印象に残っている作品を教えてください。

サイトウ・キネン・フェスティバル松本で、オペラにいちダンサーとして参加した時のことです。小澤征爾さん指揮するオーケストラの音楽で踊るのですが、その音圧は未だに覚えています。普段は作られた音楽をかけることが多く、また演奏していただく場合でも奏者は多くて3人程です。そのオペラでは、大人数のオーケストラがいるうえに、小澤さんがすごい集中力で踊り手を見ているんです。ひとつ僕の踊り出しで演奏が始まる箇所があったのですが、その時は特に緊張しました。四方八方から銃を突き付けられて手を挙げるような感覚で(笑)動き出すのにかなり勇気がいりました。そしてその後に迫り来る音楽の出だしのエネルギーはすごかったですね。

ー 今回マドリードで上演された「Tell me」という作品は、カルメン・ワーナー氏の振付によるものですね。どのようなコンセプトを持った作品でしょうか。

コンセプトは「窓」ですね。ヒッチコック監督の「裏窓」という映画のように、人の意識が窓の外側に行く中で、逆に自分のいる場所で起こっていることを軽視する、というのが最初のアイディアでした。窓の外を見ていて、ここに誰かがいるのを忘れていたり、もしくは誰かがいなくなったことを忘れたり、それに気がついた人がいたり、そういうことの不思議さ。例えば、日本のメディアで芸能ニュースを報道している間に、世界の他の場所ではいろんなことが起こっているというような。ひとつの物事に注視したために、多くの物を見過ごしたり、自分が巻き込まれてしまったり、また外で得たものが自分の中に影響を及ぼして内側の物を変えてしまう、ということがあります。そういう「注視」に対するアイディアがいくつかありました。そうは言っても、(観客から)どういうふうに見えるかは、わからないですね(笑)。

ー 現在日本では地域に密着した活動にも力を入れているようですね。

特に帰国後、そういう話を多くいただいています。日本の地方の人は東京で起こっていることをよく知っていますし、ヨーロッパの状況も知っていますが、やはり地方では体感する機会が少なくなります。地方の人には東京のものが特別だという意識があるかもしれませんが、実は地方で自分たちで生み出すことができれば、それも特別なものになるでしょう。僕が、アイディアや見てきた物を伝えることで、地方にもそのような動きが起こるきっかけになれば、首都圏に対するアプローチになるし、首都圏の人間にも変化が訪れるのではないかと思います。

日本人の国民性として、海外のものが好きというのはあるでしょう。でも、新しいものや変わったものが欲しいなら、地方のものを見てもおもしろいと思います。ただクオリティの面で、まだ地方のほうが遅いなと思うことが多いので、それを変えるように関わっています。

具体的には、創造することを促す、という感じですね。体のトレーニングはそれぞれの必要に応じてやればいいですが、実は「発想すること」はやらないと衰えていくものだと思います。なので、それを日常的にできるように、僕のワークショップでは、日常の中での気づきやアイディアを、体と組み合わせて発表する機会を設けています。2012年から13年にかけて札幌で定期的にワークショップをしていて、受講生が徐々に成長して、作品が作れるくらいの発想ができるようになっていました。でも僕がスペインから帰国後1年振りくらいに行ったら、一番最初の頃の状態に戻っていたんです。ある意味残念ですが、発想することは衰えるんだという確信になりましたね。発想を続けるのは、体を動かすトレーニングと同じくらい必要です。ワークショップの皆は気を落としていましたが、それもひとつの気づきですね。

ー スペインにいらっしゃったからこそ気付けたことはありますか。

多くのスペイン人は、芸術を理解する頭がどこかにあると思うんですね。センスがいいというのとは別で、芸術は芸術として理解できていて、その上でのそれぞれの選択があると思います。芸術に対する捉え方が、日本にいる日本人と、スペイン人やスペインにいる日本人とは若干違うと思うんです。こちらの方と話す機会が多くなればなるほど、そう思います。良い悪いではないので、日本の形を否定はせず、芸術に対する異なった捉え方を提案していきたいですね。

ー コンテンポラリ-ダンスに関しては、日本の現状はどうですか。また今後はどのような方向に進んでいくと思われますか。

ダンスに関しては、身体回帰、つまり体のほうに戻っていくのではないかと思います。日本的な体の使い方として一番最初に僕の頭に浮かぶのが「舞踏」です。そこから年月が経って、海外で興ったコンテンポラリーダンスを消化して、今は過渡期にいると思うんですね。アイディアや見せ方などの情報が混沌としていて、それを器用に扱っているけれど、「踊りとはなんぞや」という基本となるアイディアは置いていかれてきたように僕には見えます。一方で舞踏を見ると、その見せ方はすごく変化していますが、日本人としての踊り方の提案は変わらない。その変わらなさはおもしろいと思います。今後は溢れた情報が静まって、日本人の踊りをそれぞれが見つける時期がくるのではないかなと気がしています。

今までは、グループごとのコンセプトが分かれていたように思います。例えば僕が所属していたコンドルズは何かおもしろいことをやる、新潟のNoismはバレエテクニックをベースにパフォーマンスするという具合に。でも僕は、次は各アーティストが体の使い方にどんどん目を向けていく時期になるんじゃないかと思います。そうなったほうが絶対おもしろいですよね。テクノロジーが発達すればするほど、体のプロフェッショナルは貴重になりますから。

ー 最後に、平原さん自身の今後の活動について教えてください。

スペインから帰国後に、OrganWorksという自分のダンスカンパニーを作りました。ずっと音楽家、衣裳家、宣伝美術と一緒にやっていたのですが、今年はダンサーを所属させました。ダンサーと一緒にやるというのはすごく大変です。でも必要な大変さだと思いますね。20数年ダンスをやり続けている彼らの在り方を僕も勉強しながら、ダンスカンパニーとして評価を得て、結果を残すというのが目標ですね。

それと同時に、個人として、僕にはスペインという土地が「与えられた」と感じています。スペインにはカルメン以外にも素晴らしいアーティストがたくさんいるということも知ることができました。せっかくできたスペインとの繋がりなので、将来的には日本人とスペイン人にお互いのいいものを紹介して、それぞれのダンスシーンの中で刺激を生み出すきっかけを作っていきたいと考えています。泥臭い言葉かも知れませんが「友情」をなくさないで、こちらの同世代の人間とも関わっていきたいと思っています。

マドリードで上演されたProvisional Danzaの「Tell Me」は、2015年1月10日、11日に、札幌の「ターミナルプラザことにパトス」にて、カルメン・ワーナー氏、アレハンドロ・モラタ氏、平原慎太郎氏のオリジナルメンバー3人に加え、他の3人のキャストに日本人ダンサーを迎えて公演が行われる予定。

コンテンポラリーダンス界で今後スペインと日本の懸け橋になっていくであろう平原慎太郎氏を心より応援したい。

インタビュー:下川辺聡子

Tell Me

Tell Me

関連ページ:

日本人コンテンポラリーダンサー平原慎太郎氏、スペインのダンスカンパニーProvisional Danzaに参加

ダンスカンパニーProvisional Danza オフィシャルサイト:http://www.provisionaldanza.com

Provisional Danza Facebook:https://www.facebook.com/ProvisionalDanza

平原慎太郎 主宰団体 OrganWorksオフィシャルサイト:http://theorganworks.com

OrganWorks Facebook:https://www.facebook.com/theorganworks

![【終了】[東京] 巡回展『奇跡の芸術都市バルセロナ』 終了イベント一覧](https://i2.wp.com/www.esjapon.com/wp/wp-content/uploads/2019/03/Mar2019_Exposicion-Barcelona_Top.jpg?resize=300%2C300)